江戸時代の産業

問屋制家内工業とは、問屋などが原材料や道具を農民に貸して、商品を買い取る

工場制手工業とは、工場で分業で作業を進めていく

どのような違いがあるのか

問屋制家内工業・工場制手工業の結果どうなったのか

わかりやすく、簡単に解説していきます。

キーワード

・問屋制家内工業

・工場制手工業

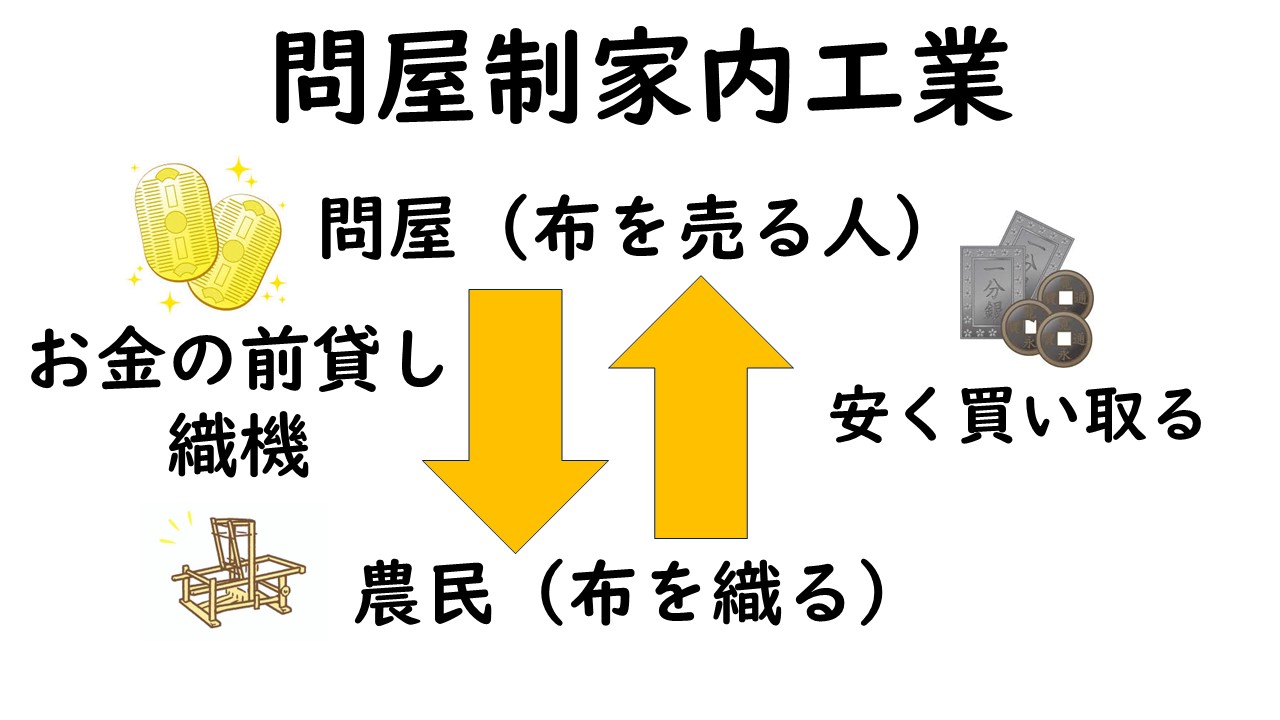

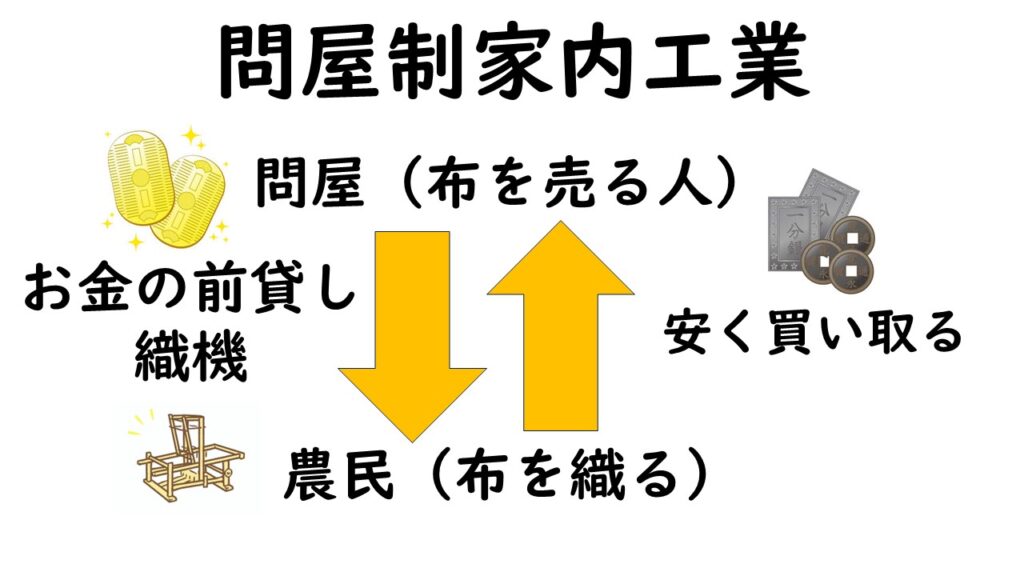

問屋制家内工業

江戸時代は農村でも産業が発達します。

製品を製造する方法として最初は問屋制家内工業が行われます。

織物を織るとします。

問屋が農民にお金を前貸しし、織機を貸し出します。

農民は織機を使って布を織ります。

完成した布を問屋に買ってもらいます。

これを「問屋制家内工業」といいます。

問屋が農民に機械を貸し、お金を前貸しして、できあがった製品を問屋が安く買い取る

問屋制家内工業は基本的に自分の家で行えます。

今の時代の内職に近いです。

工場制手工業

工場制手工業は工場で分業で製品を作ることです。

現在の工場での流れ作業のイメージです。

家でできる問屋制家内工業とは違い、工場で生産を行います。

工場で分業制で製品を作ること

織物を織る工場制手工業の例です。

工場には

糸を巻き取る(子ども)

糸をそろえる(難しいためベテラン)

一気に織り上げる(若い娘)

染めた糸を干す(誰でもできる)

主人が織物を売る

というな分業制になっています。

分業にすることで生産性が向上しました。

問屋制家内工業・工場制手工業の結果

問屋制家内工業と工場制手工業の結果

「近代工業の発展」のきっかけになります。

これまで個人が生産してのと違い、大量に生産できるようになります。

これまでの農村ではお米が生活の中心でした。

しかし、問屋制家内工業・工場制手工業によって、農村でも貨幣で給料が支払われるようになります。

農村で「貨幣経済」が広がっていきます。

まとめ

用語確認 一問一答

① 問屋が農民に機械を貸し、お金を前貸しして、できあがった製品を問屋が安く買い取ること

② 工場で分業制で製品を作ること

用語確認 一問一答 ~答え~

① 問屋制家内工業

② 工場制手工業