701年

大宝律令が制定した

大宝律令が制定されたことで

律令国家となった

大宝律令とは

律令国家とは

わかりやすく、簡単に解説していきます。

キーワード

・大宝律令・律令国家・貴族・国司・郡司

大宝律令~律令国家~

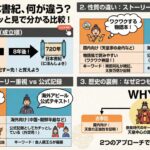

① 大宝律令

701年

唐の律令にならって「大宝律令」が制定されました。

「大宝」は元号です。

「律令」について

「律」とは刑罰の決まり

「令」とは政治をする上での決まり

現在の法律のようなものです。

律令に基づいて政治を行う国を「律令国家」といいます。

701年 唐の律令にならってつくられた刑罰や政治の決まり

律令に基づいて政治を行う国

② 国の仕組み

律令国家では天皇の命令が伝わる仕組みになっていました。

「天皇中心の政治」を行うためです。

天皇の命令は「太政官」に伝えられます。政治の中心となる中央の役所です。

太政官から八省に伝えられます。

八省とは「宮内省」「大蔵省」「刑部省」「兵部省」「民部省」「治部省」「式部省」「中務省」です。

現在の政治の仕組みと似ています。

トップの命令を各省が実行します。

中央の役所で働く人々は「貴族」とよばれます。

貴族だけでは足りずに、身分の低い人たちとも仕事をしていました。

② 地方の仕組み

天皇の命令が地方にまで行き届く仕組みになっていました。

まず、地方は多くの「国」に分けられます。

「国」という名前ですが、現在の「都道府県」だと思ってください。

国には「国府」という役所があります。

国府には都から「国司」が派遣されます。

国司が国の政治を行います。

都から派遣されているので、天皇の命令通りに動きます。

国の下に「郡」とよばれる地方組織があります。現在の市町村と思ってください。

郡の政治を行うのに、地方の豪族が「郡司」に任命されます。

国司の命令を受けて郡司が地方の政治を行います。

郡の下に「里」があります。現在の町内会の大きい物だと思ってください。

里の政治を行うのが「里長」です。

国司の命令を受けた郡司の命令を里長が実行します。

天皇中心の政治が地方の隅々まで行き渡る仕組みができます。

700年代の奈良時代にこの仕組みが完成していたことが驚きです。

③ 大宰府と多賀城

地方の役所の中で重要な役割を与えられたところがあります。

九州の「大宰府」です。

白村江の戦いで負けた後に、唐・新羅が攻めてくる心配がありました。

そのため、水城・大野城を建設したり、防人をおいたりします。

西日本の防衛と政治の中心としておかれたのが「大宰府」です。

東北の「多賀城」も特別な役割がありました。

東北地方に蝦夷と呼ばれる人々がいました。

この人たちは、政府の言うことをきかない人が多かったです。

東北地方の政治や軍事を担当させる「多賀城」を置き、東北地方ににらみをきかせます。

まとめ

用語確認 一問一答

① 701年に唐の律令にならって制定されたもの

② 律令によって政治を行う国家

③ 都から派遣され地方組織の国の政治を行った役職

④ 九州地方の政治や防衛にあたった機関

⑤ 東北地方の政治や防衛にあたった機関