710年

唐の長安にならった都をつくった

平城京

奈良時代がはじまった

平城京とは

わかりやすく、簡単に解説していきます。

キーワード

・平城京

・奈良時代

・和同開珎

平城京

① 平城京に遷都

710年に都を移しました。

710年 なんと立派な「平城京」です。

710年の平城京に都を移してから「奈良時代」がはじまります。

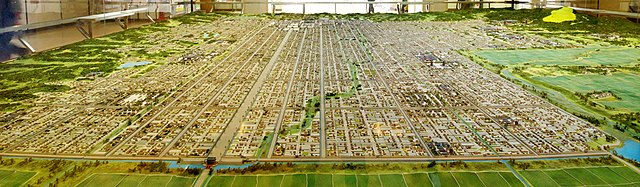

平城京とはどのような都だったのか。

平城京の復元模型を見るとどのような都だったのか分かります。

唐の都の「長安」と同じような形にします。

道が東西に真っ直ぐ、南北に真っ直ぐ延びています。

「碁盤の目のよう」と表現されます。

北に「平城宮」があります。

ここに天皇が住んでいます。

天皇の住まいだけでなく、朝廷(天皇のまわりで政治を行う)が政治を行っていました。

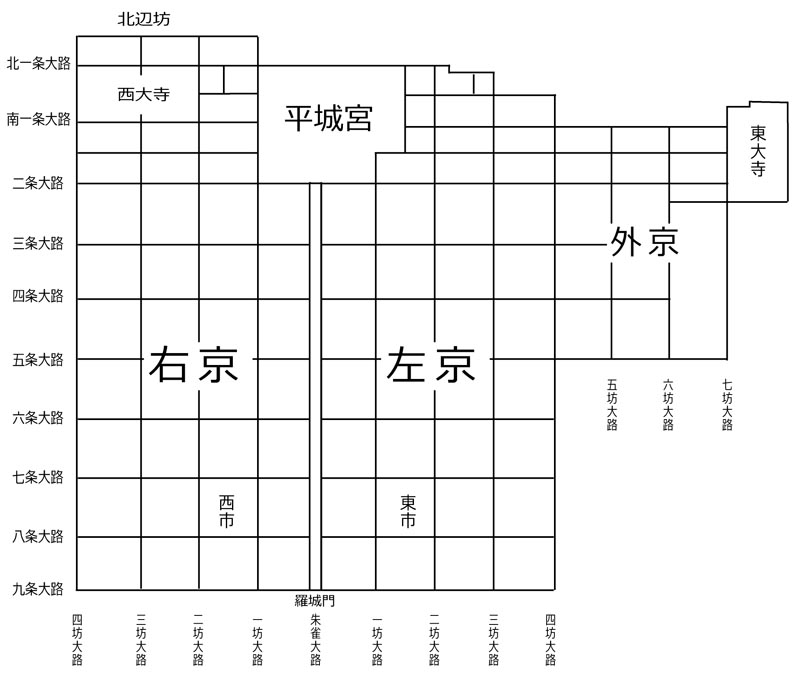

平城京を見て「おかなしいなぁ?」と思うところがあります。

「右京」と「左京」が反対になっています。

天皇の住まいの平城宮から平城京を見ました。

すると「天皇から見ると、右京と左京があっている」ことが分かります。

「天皇中心の都づくり」のあらわれです。

平城京を見ると「市」があります。

市では様々な物が売られていました。

買うためには、お金も必要です。

「和同開珎」が平城京では流通していました。

全国でどれだけ流通していたかは分かりません。

しかし、日本で最初の貨幣だと言われています。

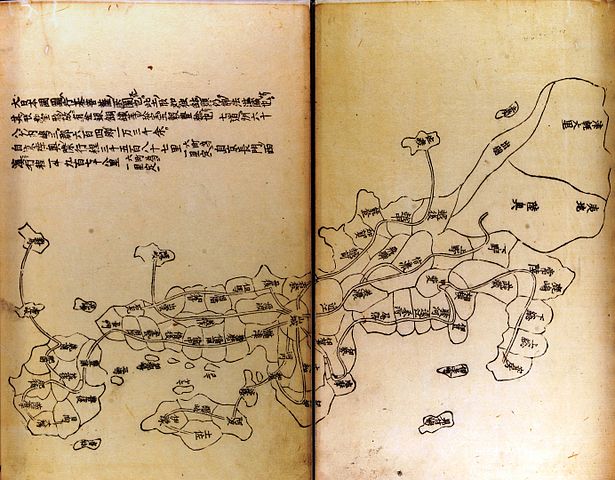

② 全ての道は平城京へ

道の整備がされました。

九州地方にいても

東北地方にいても

平城京に行けるように道が整備されます。

すべて道は「平城京」にいる「天皇」につながるようになっています。

「天皇中心の国づくり」です。

まとめ

用語確認 一問一答

① 710年から日本の都の名前

② 平城京に都がある時代

③ 平城京で流通していた貨幣

用語確認 一問一答 ~答え~

① 平城京

② 奈良時代

③ 和同開珎