皆さん、こんにちは!「社会人先生」です。今日も楽しく歴史を学んでいきましょう。

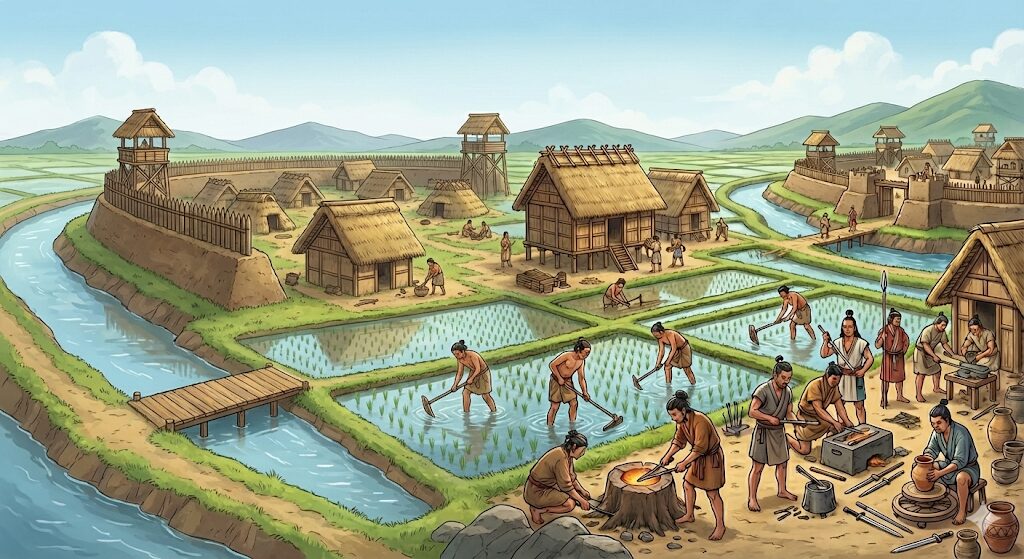

平和でまったりしていた「縄文時代」が終わると、日本は一気に激動の時代に突入します。それが「弥生時代(やよいじだい)」です。

「お米作りが始まっただけでしょ?」と思ったら大間違い! お米がやってきたことで、日本人の生活は180度変わってしまいました。

今回は、縄文時代と弥生時代の「どっちに住みたい?」という究極の討論から、謎の女王・卑弥呼まで、テストに出るポイントを世界一わかりやすく解説します!

弥生時代

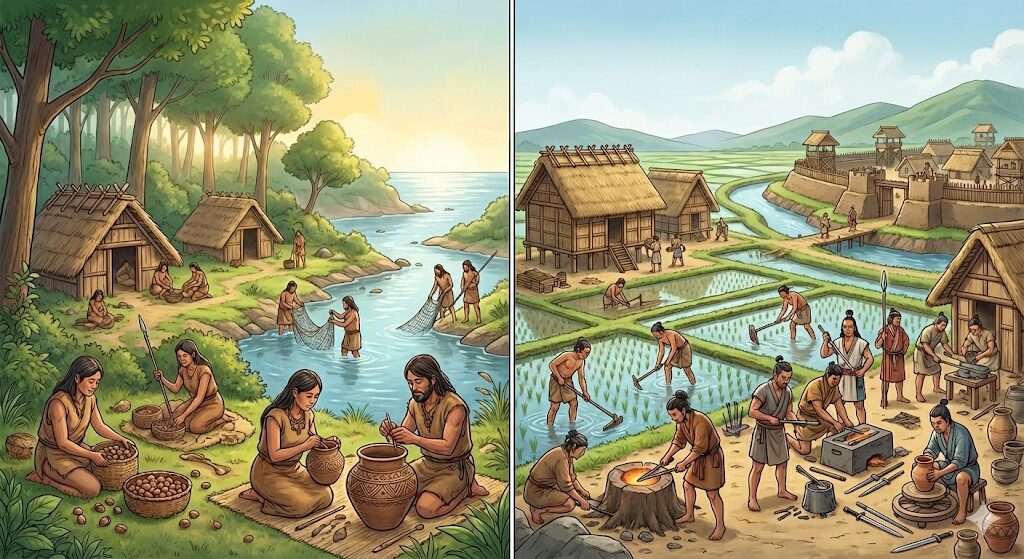

1. 究極の選択:縄文 vs 弥生、どっちに住みたい?

授業で生徒たちに「縄文と弥生、どっちに住みたい?」と聞くと、面白いほど意見が分かれます。

- 縄文派: 「リーダーがいなくて自由!」「戦争がなくて平和がいい」「木の実や鹿肉、おいしそう!」

- 弥生派: 「絶対にお米を食べたい!」「食料が保存できるから安心」「ムラが守られていて安全そう」

実は、この「安心とお米」を手に入れた代償に、弥生時代には「ある恐ろしいこと」が始まってしまうんです。

2. 稲作革命:最新テクノロジーとお米の保存術

約2500年前、朝鮮半島から「稲作(いなさく)」が伝わりました。ここから道具が劇的に進化します。

★ 弥生人の「三種の神器」(農具編)

- 石包丁(いしぼうちょう): 稲の穂先を摘み取るための道具。

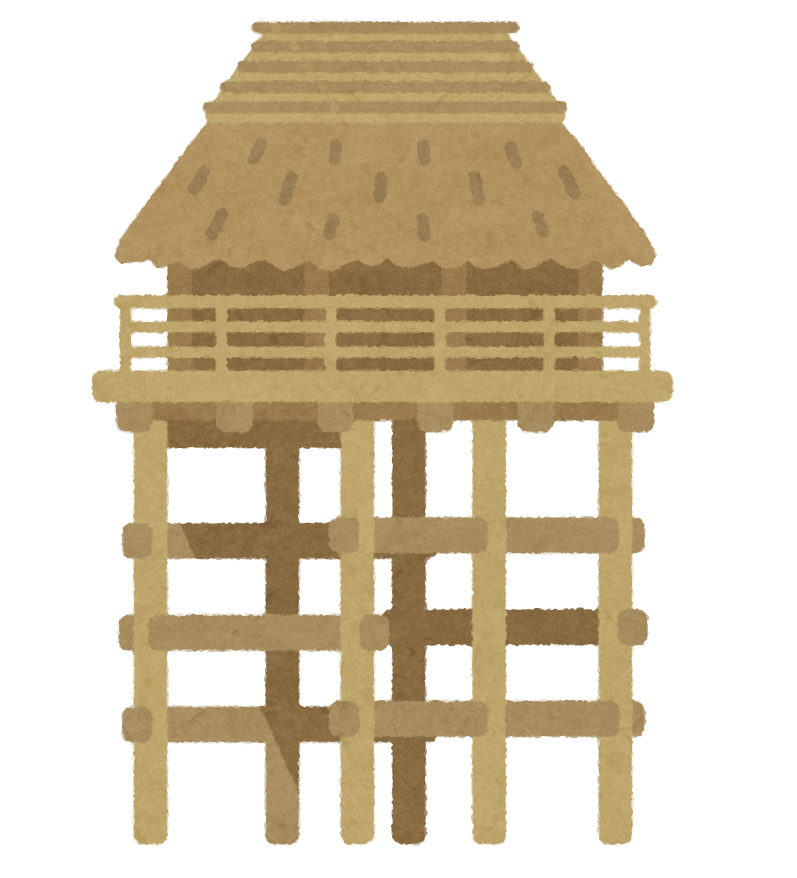

- 高床倉庫(たかゆかそうこ): 収穫したお米を保存する場所。

- 湿気対策: 地面から浮かせることで風通しを良くし、お米が腐るのを防ぎました。

- ネズミ返し: 柱に板をつけ、ネズミに大切なお米を食べられないように工夫しました。

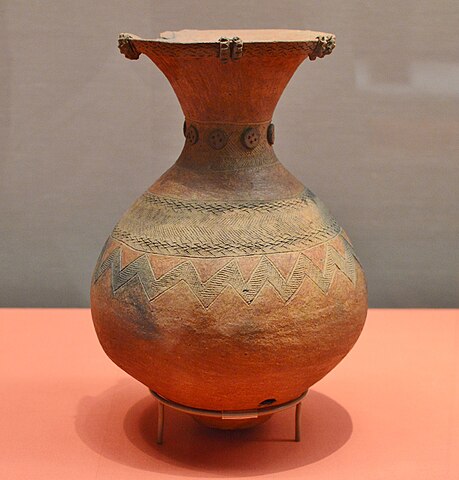

- 弥生土器(やよいどき): 縄文土器よりも薄くて丈夫! 赤褐色でスタイリッシュなデザインになりました。

出典:Wikipedia

3. 「争いの時代」の幕開け:なぜ首のない骨が見つかるの?

お米が作れるようになると、いい田んぼを作るための「水」や「土地」、そして蓄えた「お米」の奪い合いが始まります。

- 環濠集落(かんごうしゅうらく): ムラの周りに深い溝(堀)を掘り、塀や柵で囲いました。

- 物見やぐら: 敵が来ないか見張るための高い建物が作られました(佐賀県の吉野ヶ里遺跡が有名です)。

★ 歴史の衝撃データ(豆知識) 弥生時代の遺跡からは、矢が刺さった骨や、「首がない人骨」が発見されることがあります。これは、ムラ同士の激しい「戦争」があった証拠です。平和な縄文時代にはほとんど見られなかった光景なんです。

4. 鉄器と青銅器:武器とお祭りの二刀流

稲作と一緒に、大陸から「金属器(きんぞくき)」も伝わりました。

- 鉄器(てっき): 鋭くて強い! 武器(剣や矛)や農具として使われました。

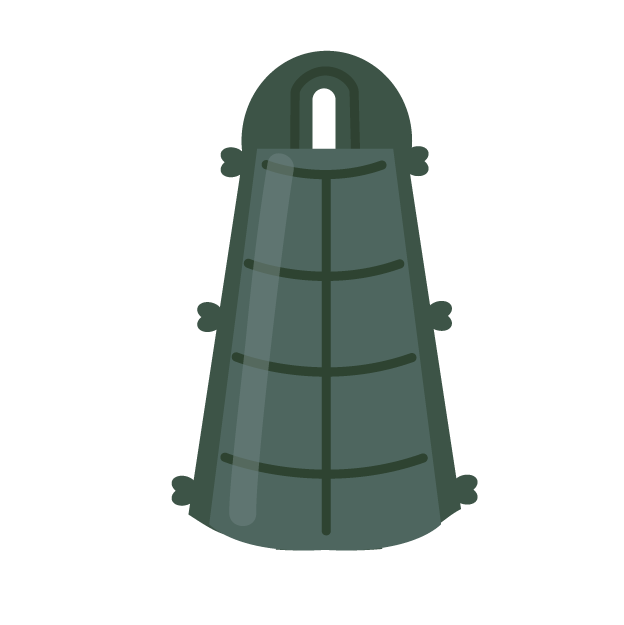

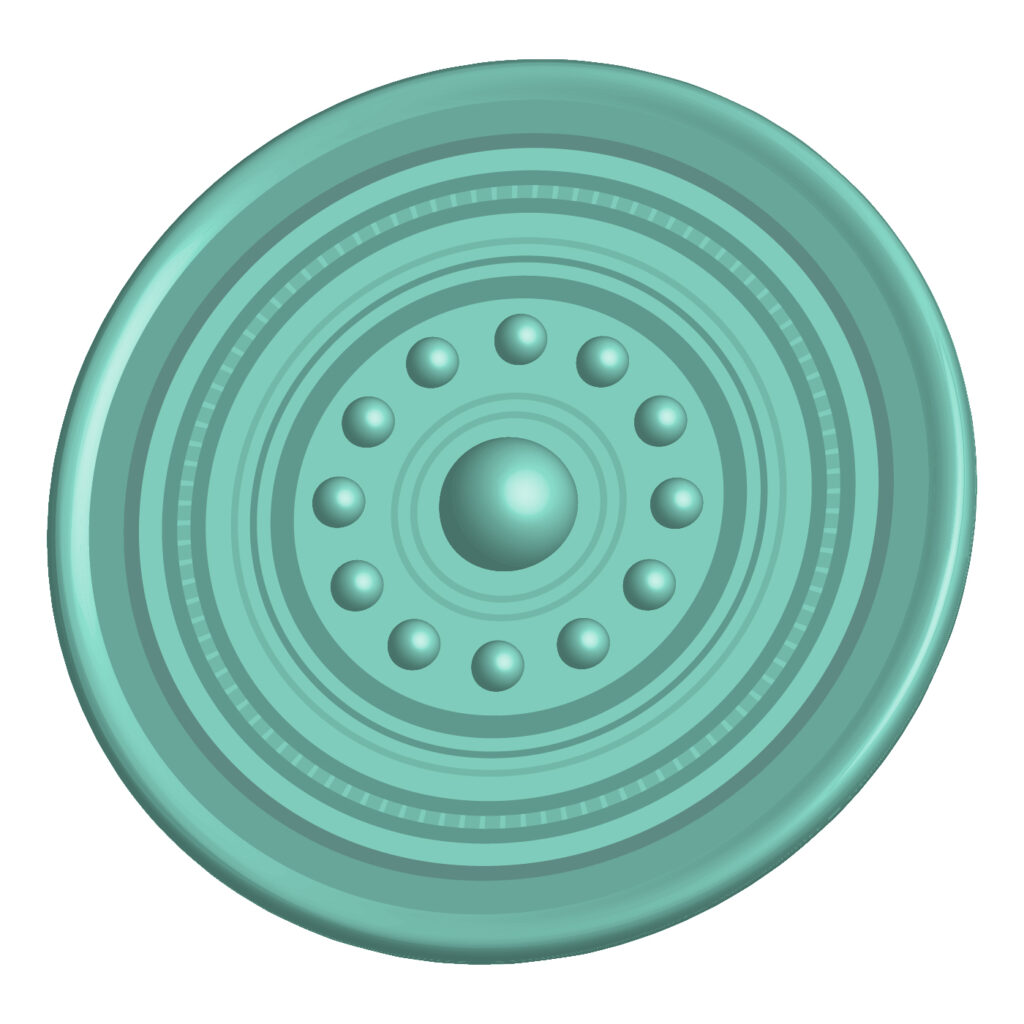

- 青銅器(せいどうき): きれいでキラキラ! 主にお祭りの道具(祭器)として使われました。

- 銅鐸(どうたく):カネの形をしたお祭りの道具。

- 銅鏡(どうきょう):権威を示すための鏡。

5. 「倭」の100国と女王・卑弥呼

この頃、日本は中国から「倭(わ)」と呼ばれていました。

★ 漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)の金印

1世紀ごろ、福岡県の奴国(なこく)の王が中国(漢)に使いを送り、皇帝から「金印」を授かりました。「君を王として認めるよ!」という証拠です。

★ 邪馬台国の卑弥呼

3世紀、100近くあった国々をまとめたのが卑弥呼(ひみこ)です。

- 占いの力(鬼道): 呪術や占いで人々をまとめ、争いを鎮めました。

- 魏志倭人伝(ぎしわじんでん): 当時の日本の様子は、中国の歴史書に詳しく書かれています(日本にはまだ文字がなかったため)。

6. 基礎用語の確認問題(5問)

【問1】 弥生時代に始まった、お米を作る農業を何といいますか。

【問2】 お米を収穫する際、穂首を摘み取るために使われた石器は何ですか。

【問3】 お米を湿気やネズミから守るために作られた、地面より高い倉庫は何ですか。

【問4】 敵の侵入を防ぐために、周りに溝や堀をめぐらせた集落を何といいますか。

【問5】 3世紀ごろ、30余りの国々を従え、占いで政治を行った邪馬台国の女王は誰ですか。

7. 基礎用語の確認問題の答え

【問1】 稲作

【問2】 石包丁

【問3】 高床倉庫

【問4】 環濠集落(かんごうしゅうらく)

【問5】 卑弥呼

8. まとめ