江戸時代は農業が進歩しました。

石高(収穫量)が大幅に増えました。

江戸時代の農業について

石高(収穫量)が増えた理由について

わかりやすく、解説していきます。

江戸時代の農業

石高は米のとれる量(収穫量)です。

1石=1年間に一人が食べるお米の量

百姓は石高(収穫量)の中から年貢を納めていました。

① 年貢の負担

A村の例

A村

収入 1456石

年貢 726石

年貢率 47%

「五公五民」と言われます。

年貢率は約50%

現在だと給料の半分が税金で持って行かれるのと同じです。

400万円の収入で200万円が税金。残り200万円

生活できそうにありません。

② 新田開発~耕地面積の増加~

しかし、A村は実はまだ田んぼを持っていました。

沼地を開拓使、耕作面積を増やしていました。

新田開発です。

海は広い沼地を干拓や埋め立てを行い耕地面積(田んぼの面積)を増やす

新田開発をした田んぼは役人には内緒です。

A村は新田開発をして収入が増えて

収入 1456石→4151石

年貢 726石

年貢率 17%

400万円の収入で68万円が税金。残り332万円

生活は楽になります。

新田開発をすることで耕地面積が増え、石高(収穫量)が多くなりました。

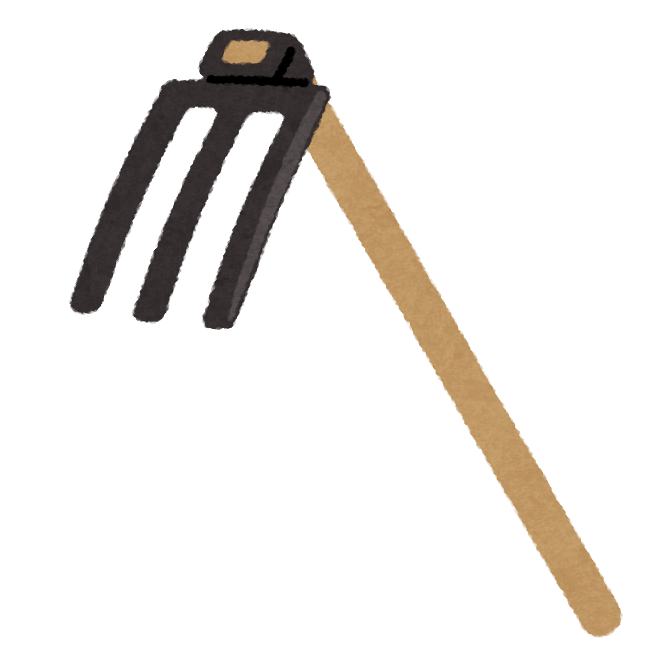

③ 新しい農具~作業効率の向上~

新しい農具が開発されました。

「備中ぐわ」 耕す道具

「千歯こき」 脱穀の道具

「唐箕」 もみがら、わらくずを選別

新しい農具のおかげで格段に農業の作業効率が上がります。

新しい農具で石高(収穫量)が増えました。

④ 新しい肥料~干鰯~

江戸時代は漁業も盛んでした。

いわし漁が行われていました。

いわしは食べるだけではありません。

いわしを干した「干鰯」といわれる肥料が使われました。

効果の高い肥料の「干鰯」によって石高(収穫量)が増えました。

⑤ 商品作物の栽培

「新しい農具が欲しい」

「干鰯が欲しい」

となったとき、必要になるものがあります。

お金が必要

農村では、年貢となるお米以外の物を栽培するようになります。

商品作物の栽培です。

売ることが目的の作物

商品作物で栽培された物

綿織物に加工される「木綿」

生糸の生産に必要な「桑・養蚕」

衣類の主流だった「麻」

油として加工される「菜種」

染め物に利用される「藍・紅花」

商品作物の栽培、売買によって農村でも貨幣が流通していきます。

まとめ

- 江戸の百姓の年貢の負担は重かった

- 石高(収穫量)が増えたのは、沼地や海を干拓や埋め立てた新田開発をしたから

- 石高が増えたのは、新しい農具の備中ぐわ、千歯こき、唐箕などが普及した

- 石高が増えたのは、干鰯などの効果の高い肥料が使われるようになった

- 商品作物を栽培することで農村にも貨幣が広がった

用語確認 一問一答

① 海や広い沼地を干拓、埋め立てをして田んぼをつくること

② 売ることを目的の作物

③ いわしを干した効果の高い肥料

用語確認 一問一答 ~答え~

① 新田開発

② 商品作物

③ 干鰯