「なぜ“升”や“物差し”を全国でそろえる必要があったの?」

「秀吉の検地って、ただの土地調査じゃないの?」

この記事では、豊臣秀吉が全国統一後に行った大事業、太閤検地(たいこうけんち)について、仕組み・目的・影響を中学生にもわかりやすく解説します。石高って何?検地帳ってどんなもの?という疑問もスッキリ!

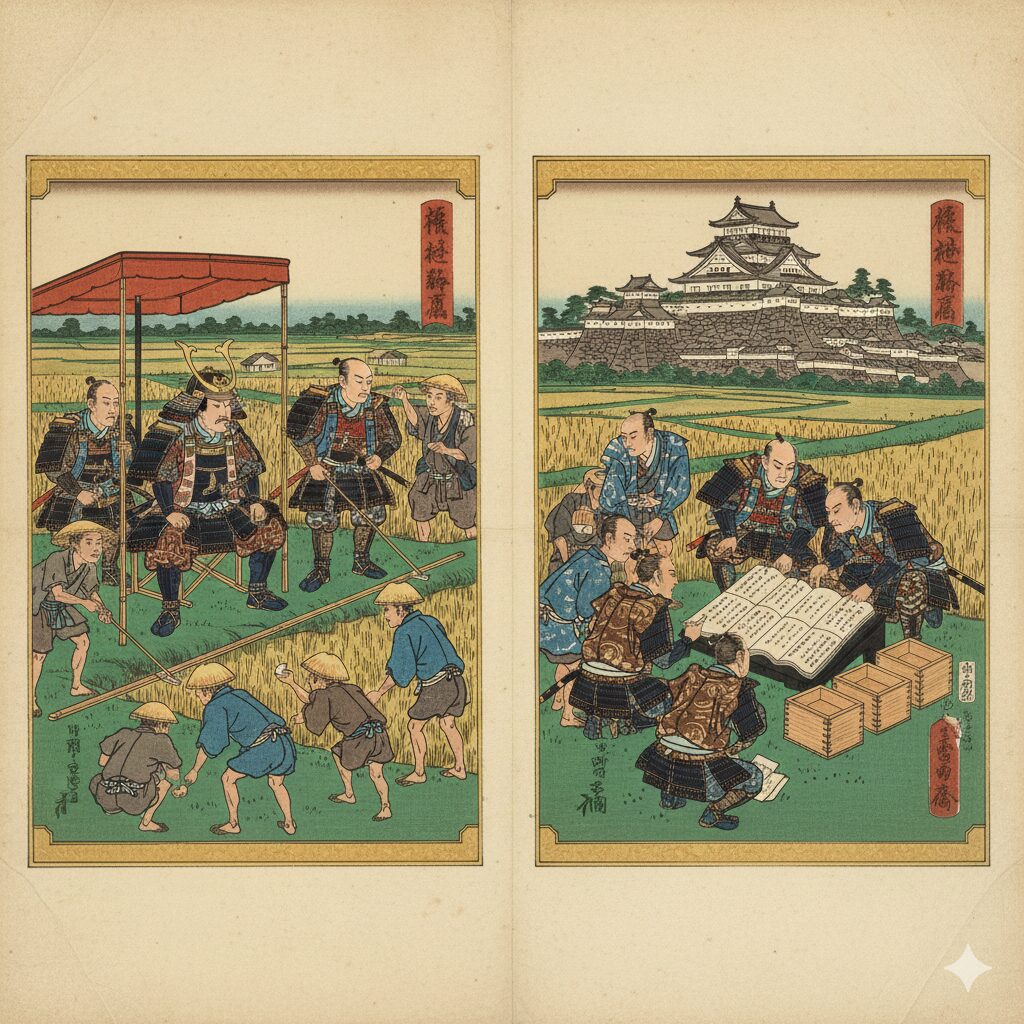

太閤検地

1. 太閤検地とは?

豊臣秀吉が全国統一を進めたあと、土地の面積・質・収穫量などを調べて記録した政策のことです。

行ったこと

- 各地の田畑の広さや良しあしを調査

- 収穫できる予想量(=石高(こくだか))を記録

- 土地の管理者の名前も記録

- **検地帳(けんちちょう)**にまとめた

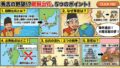

2. どうして「尺」と「升」まで統一したの?

昔は地域ごとに物差し(尺)や升の大きさがバラバラでした

例えば:「年貢を“10杯”払ってください」と言われても、

升の大きさが違えば、中身の量も大違い!

そこで秀吉は…

- 長さの単位(尺)を全国統一

- 升の大きさも全国統一

誰でも同じ基準で「面積」や「収穫量」がわかるようになり、

公平で正確な年貢(税)の徴収ができるようになった!

3. 検地帳って何が書かれていたの?

教科書に載っている江戸時代の検地帳の例を参考に整理

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 上・中・下 | 田畑の良しあし(上が一番よい) |

| 面積 | ○畝○歩と書かれる(※1畝=30坪) |

| 石高(こくだか) | 年間の米の予想収穫量(1石=成人1年分の米) |

| 地主名 | 誰の土地なのか明記 |

4. 秀吉はなぜ太閤検地を行ったの?

授業で出た中学生の予想

- 「年貢をきちんととるため」

- 「争いをなくすため」

- 「秀吉が偉いって知らせたいから?」

- 「田んぼの広さに合わせて税を公平にするため」

- 「地図アプリがなかった時代のグーグルマップ…?」

正解に近いのは…

「年貢を正確に・確実にとるため」!

その他にも…

- 誰の土地かをはっきりさせ、土地のトラブルを防ぐ

- 収穫できない場所への課税を避け、公平な税制度をつくる

- 自分の支配力を各地にアピール!

全国のデータを“たった約10年”で仕上げたのはすごすぎる!

5. 太閤検地が残した影響とは?

- 税制度の近代化:「石高」による税の基準化

- 身分制度の整理:のちの士農工商社会へつながる準備

- 農民の生活が「年貢を払う人」として明確化

- 刀狩とあわせて「兵農分離」へつながる!

実は太閤検地と刀狩はセットで考えると理解しやすい!

キーワードまとめ

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 太閤検地 | 秀吉が行った全国規模の土地調査。田畑の質や面積を記録し年貢を整備 |

| 尺・升 | 長さ・体積を測る単位。地域差をなくすために全国で統一 |

| 検地帳 | 土地の情報をまとめた帳面。田畑の質、広さ、石高、管理者などを記録 |

| 石高(こくだか) | 米の予想収穫量。1石=大人1年分の米。税の基準になる |

| 年貢 | 百姓が納める税。主に米で納めた |

確認問題

単語の確認問題(選択式)

- 豊臣秀吉が土地や収穫量などを記録した政策は?

A. 刀狩 B. 兵農分離 C. 太閤検地 D. 国替え - 「升」が地域ごとにバラバラだと何が困る?

A. 挨拶が変わる B. 年貢の量に差が出る C. 米が炊けない D. 着物が着られない - 検地帳に書かれなかったのはどれ?

A. 田畑の良しあし B. 米の値段 C. 面積 D. 地主の名前 - 石高とは何を表す単位?

A. 土地の値段 B. 村の人口 C. 収穫される米の量 D. 高さ - 太閤検地で正しく整備されたのは?

A. 貨幣制度 B. 年貢のしくみ C. 寺社の建物 D. 幕府の軍隊

✅ 単語の確認問題の答え(記号+内容)

- C:太閤検地

- B:年貢の量に差が出る

- B:米の値段

- C:収穫される米の量

- B:年貢のしくみ

用語練習問題(記述式)

- 豊臣秀吉が「升」や「尺」を全国で統一した理由を、年貢との関係にふれて説明しなさい。

- 太閤検地によって年貢をとる仕組みはどう変化したかをまとめなさい。

- あなたが秀吉だったら、検地のときにどんな工夫をしたいですか?理由も書きましょう。

✅ 用語練習問題の解答例

- 地域によって升の大きさがちがうと、同じ「10杯」でも中身が変わってしまい不公平になるから。正確に年貢をとるため、単位を全国でそろえた。

- 土地の広さや収穫量が数値ではっきりと記録され、年貢の量がわかりやすくなり、農民が納める量も公平になった。

- 畑や田んぼを絵や地図にまとめることで、誰の土地かがもっとわかりやすくなると思う。トラブルが減りそうだから。

コメント