「どうして升や物差しを統一したの?」

「なぜ百姓から刀を取り上げたの?」

豊臣秀吉が天下統一後に行った政策は、単なる力のアピールではありません。

この記事では、教科書にも載っている太閤検地・刀狩・朝鮮出兵の3つの政策をわかりやすく解説し、それぞれの目的や影響、評価までまとめます!

豊臣秀吉の政策

1. 太閤検地とは?

内容

- 土地の広さ・質・収穫量などを検地帳に記録

- 長さ(尺)や升の大きさを全国で統一

- 年貢の量を石高(こくだか)制で明確に管理

目的

「年貢を正確に・確実にとる」ことが中心!

- 土地に応じて収穫を予測

- 荒地や収穫できない土地には年貢をかけすぎないように調整

- 天下統一後、支配の仕組みを整えた

2. 刀狩とは?

内容

- 百姓や寺社から刀・やり・弓・鉄砲などの武器を回収

- 農民が武装できないようにした

目的

「一揆を防ぐ」+「年貢をきちんと納めさせる」

- 農民が農業に専念し、反乱が減る

- 武士と百姓のちがいを明確に=身分制度の整理

3. 兵農分離とは?

- 太閤検地+刀狩=兵農分離の加速

→ 武士は戦い・百姓は農業、という役割分担がはっきり

江戸時代の「士農工商」へつながる社会の基盤ができた!

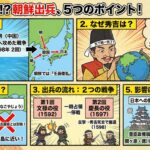

4. 朝鮮出兵とは?

内容

- 中国の明を征服するため、朝鮮に出兵

- 2回実施:

- 文禄の役(1592年)

- 慶長の役(1597年)

特徴

- 出発拠点=名護屋城(佐賀県)

- 明・朝鮮の連合軍の反撃で失敗

- 大名たちの力や財産を消耗させる結果に…

豊臣政権の衰退につながった大失策とも言われます。

キーワードまとめ

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 太閤検地 | 全国の土地を調べて、広さ・収穫量・所有者などを記録した政策 |

| 石高(こくだか) | 米の収穫量の単位。1石=百姓1人の1年分の米とされる |

| 刀狩 | 百姓や寺から武器を取り上げ、一揆を防ぎ年貢を確実にする政策 |

| 兵農分離 | 武士と農民の身分を分け、役割をはっきりさせた仕組み |

| 朝鮮出兵 | 明を攻めるために朝鮮に派兵。失敗に終わり、豊臣政権が弱体化 |

| 文禄の役 | 1592年の第一次朝鮮出兵 |

| 慶長の役 | 1597年の第二次朝鮮出兵 |

確認問題

単語の確認問題(選択式)

- 豊臣秀吉が行った「土地調査」の政策は?

A. 刀狩 B. 太閤検地 C. 朝鮮出兵 D. 年貢調整 - 太閤検地の目的として最もふさわしいのは?

A. 武器を取り上げる B. 税を公平にとる C. 明を征服する D. 寺を建てる - 刀狩で集められたものとして正しくないのは?

A. やり B. 弓 C. 鍋 D. 鉄砲 - 武士と百姓をはっきり分けることを何という?

A. 士農共生 B. 兵農合体 C. 兵農分離 D. 農民改革 - 朝鮮出兵で使用された拠点の城は?

A. 大坂城 B. 名古屋城(愛知) C. 名護屋城(佐賀) D. 鳥取城

✅ 単語の確認問題の答え(記号+内容)

- B:太閤検地

- B:税を公平にとる

- C:鍋

- C:兵農分離

- C:名護屋城(佐賀)

用語練習問題(記述式)

- 豊臣秀吉が「升」を全国で統一した理由を説明しなさい。

- 刀狩が一揆の防止に役立った理由を、百姓との関係にふれて書きなさい。

- 太閤検地と刀狩の2つに共通する目的は何か。あなたの言葉で答えなさい。

- 朝鮮出兵が豊臣氏にどんな影響を与えたか説明しなさい。

- 「豊臣秀吉の政策は10点中○点です。なぜなら〜」の形で、あなたの評価を述べなさい。

✅ 用語練習問題の解答例

- 地域によって升の大きさが違うと、同じ「10杯の年貢」でも量に差が出てしまうから。全国で升を統一し、公平に年貢をとるため。

- 百姓が武器を持たないことで大規模な反乱(一揆)が起こりにくくなった。また、農業に専念できる環境になった。

- どちらの政策も、年貢を確実に取り立てるための仕組みを整えることを目指していた点で共通している。

- 出兵に失敗し、多くの人やお金を失ったことで、豊臣政権の力が弱まる原因となった。

- 豊臣秀吉の政策は10点中「8点」です。なぜなら、税の仕組みを整えて社会を安定させた一方で、朝鮮出兵が失敗し、政権を弱体化させたから。

コメント