皆さん、こんにちは!「社会人先生」です。今日から2年生の歴史、**「江戸時代」**の学習がいよいよスタートします。

歴史を学ぶコツは、新しい時代をただ覚えるだけでなく、前の時代と「比べる」ことです。今日は、天下人・豊臣秀吉の後に権力を握った徳川家康が、どのようにして盤石な幕府を築き上げたのか、その戦略に迫ります!

江戸幕府の成立

1. 天下分け目の「関ヶ原の戦い」

豊臣秀吉が亡くなった後、次なるリーダーを決める最大の戦いが起こりました。

豊臣秀吉の後に権力をにぎったのは徳川家康です。

出典:Wikipedia)

徳川家康が権力をにぎるきっかけとなったのが「関ヶ原の戦い」です。

- 1600年:関ヶ原の戦い徳川家康(東軍) vs 石田三成(西軍)

この戦いに勝利した家康は、実力で天下を手中に収めます。そして1603年、朝廷から 征夷大将軍 に任命され、江戸(現在の東京)に幕府を開きました。

2. 江戸幕府の圧倒的な経済力

家康は、他の大名が逆らえないほどの強力な力を持ちました。その秘密は「お金(経済)」と「土地」の独占にあります。

- 直轄領(幕領):全国の石高(お米の取れ高)の約 4分の1 を幕府が直接支配。

- 重要都市の支配:京都・大坂・長崎といった商業の拠点を押さえる。

- 鉱山の独占:佐渡金山などの主要な鉱山を支配し、貨幣を発行する権利を独占。

3. 家康の知恵:大名の配置戦略(幕藩体制)

幕府が直接支配しない残り4分の3の土地は、各「藩」の大名たちが治めます。これを 幕藩体制 といいます。

ここで家康が最も恐れたのは、**「大名たちが団結して江戸に攻めてくること」**でした。そこで家康は、大名を3つのグループに分け、パズルのように日本地図へ配置したのです。

| 大名の種類 | 特徴 | 配置場所 |

| 親藩(しんぱん) | 徳川家の一族(親戚)。 | 江戸の近くや要所に配置。 |

| 譜代大名(ふだい) | 関ヶ原以前からの古くからの家来。 | 江戸の近くや政治の重要拠点。 |

| 外様大名(とざま) | 関ヶ原以降に従った大名(元は敵も多い)。 | 江戸から遠い、九州や東北など。 |

「信頼できる身内を近くに、まだ信用しきれない者は遠くに」

この絶妙な配置によって、大名同士が連合して反乱を起こすのを防いだのです。

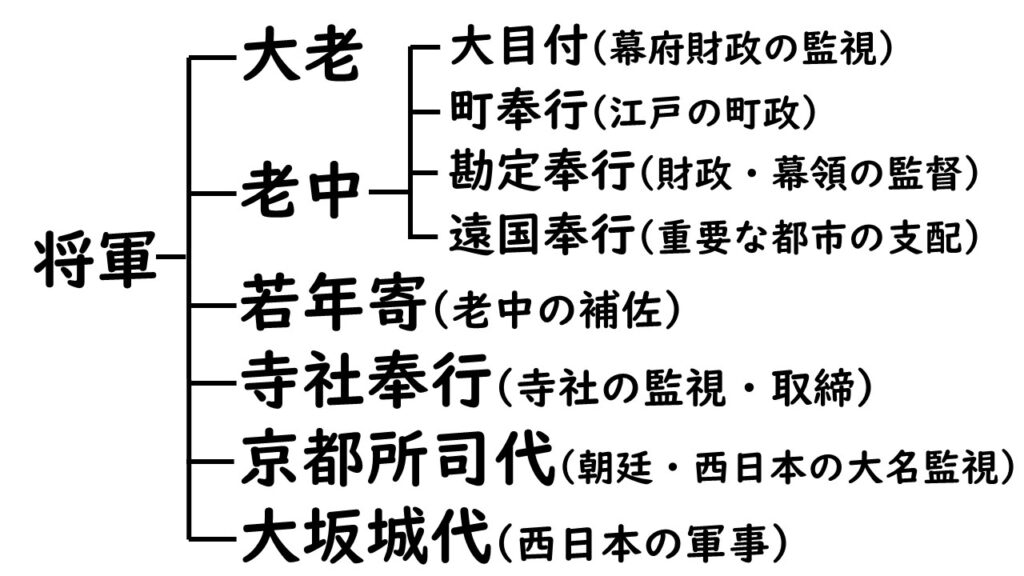

4.江戸幕府の政治の体制

江戸幕府の政治の体制です。

将軍を中心とする政治体制です。

実際に政治をまとめて行うのが将軍が任命した「老中」です。

現在の内閣総理大臣に似た役職です。

「大老」は臨時の役職です。有名な人は幕末の「井伊直弼」です。

5. キーワードまとめ

| 用語 | 内容 |

| 関ヶ原の戦い | 1600年、徳川家康が石田三成を破り天下を決定づけた戦い。 |

| 江戸幕府 | 1603年、徳川家康が江戸に開いた武家政権。 |

| 幕藩体制 | 幕府と各藩が土地と人民を支配する政治体制。 |

| 親藩・譜代・外様 | 幕府に対する忠誠度や親疎による大名の区分。 |

| 武家諸法度 | 大名を統制するために幕府が定めた法律。 |

6. 基礎用語の確認問題(5問)

【問1】 徳川家康が石田三成を破った、1600年の戦いを何といいますか。

【問2】 徳川家康が朝廷から任命された、幕府のリーダーの役職名を何といいますか。

【問3】 幕府と、土地を治める「藩」によって構成される政治体制を何といいますか。

【問4】 関ヶ原の戦いよりも前から徳川氏に従っていた大名を何といいますか。

【問5】 江戸から遠い場所に配置された、戦い以降に従った大名を何といいますか。

7. 基礎用語の確認問題の答え

- 【問1】 関ヶ原の戦い

- 【問2】 征夷大将軍

- 【問3】 幕藩体制

- 【問4】 譜代大名

- 【問5】 外様大名

8. 高校入試対応:記述問題

【問題】

江戸幕府は、なぜ外様大名を江戸から遠い地域に配置したのですか。その理由を説明しなさい。

【解答例】

関ヶ原の戦い以降に従った外様大名が団結して、幕府のある江戸に攻めてくるのを防ぐため。江戸幕府が260年もの長い間続いたのは、家康が「力」だけでなく、こうした緻密な「仕組み」を作ったからなのですね。

次回は、さらに厳しい大名へのルール 「参勤交代」 など、武士の統制について詳しく見ていきましょう!