江戸時代

徳川吉宗が行った享保の改革

享保の改革は年貢を増やす、お米を集める改革

他にどのようなこと行われたのか

わかりやすく、解説していきます。

キーワード

・徳川吉宗

・享保の改革

・公事方御定書

・打ちこわし

・百姓一揆

享保の改革

江戸幕府第8代将軍「徳川吉宗」

政治改革を行いました。

「享保の改革」です。

徳川吉宗が行った政治改革で年貢を増やし幕府の財政を安定させようとした

享保の改革は大きく3つに分けられます

① 収入アップ

② 支出ダウン

③ システム整備

① 収入アップ

幕府の収入は年貢です。

年貢を多くする政策を行います。

上げ米の制

幕府の米の収入を増やします。

「上げ米の制」を定めます。

大名に参勤交代で江戸に住む期間を1年から半年に短縮します。

その代わりに1万石につき100石を増やす政策です。

「参勤交代を短くするからお米を幕府に納めろよ」

という交換条件です。

新田開発

年貢を増やすため田んぼを増やせばいい。

徳川吉宗は「新田開発」に力を入れます。

幕府に納められる年貢は10年間で10%以上増えました。

新田開発により幕府財政が改善していきます。

② 支出ダウン

借金があるなら、出ていくお金を減らす。

当たり前の方法です。

徳川吉宗はすぐに支出ダウンのために行動に出ます。

倹約令

武士に質素・倹約を命じます。

それまで、お金を使い込んできた武士たちに、お金を使うことを制限します。

これまでの「派手な暮らし」から「質素な暮らし」への変更です。

徳川吉宗は率先垂範をします。

服装は木綿の簡素な衣服を着ます。

ご飯は白米ではなく玄米を食べ、一汁一菜中心の質素な暮らしでした。

トップが質素な暮らしをすると他の武士は派手な生活はできないです。

大奥のリストラ

江戸城内の大奥は女性が1000人暮らしていました。

江戸幕府の財政の4分の1を消費する大奥。

徳川吉宗は大奥のリストラに出ます。

「若くて美しい女性」をリストラします。

若くて美しければ、大奥を出ても職に就けると考えます。

現代だとセクハラで訴えられる方法です。

大奥の350人を削減し大奥にかかる財政の30%をカットします。

③ システム整備

徳川吉宗は裁判や町のシステムを整備します。

公事方御定書

徳川吉宗は裁判の基準となる法律をつくります。

「公事方御定書」です。

徳川吉宗が定めた裁判の基準となる法律

江戸時代は裁判の基準は曖昧なものでした。

江戸時代に入り裁判での判例がそろってきたため、判例をまとめて裁判の基準を定めました。

現在では裁判の基準は当たり前にあります。

「この犯罪をするとこの罪になる」

と確定したことは江戸時代には画期的なことでした。

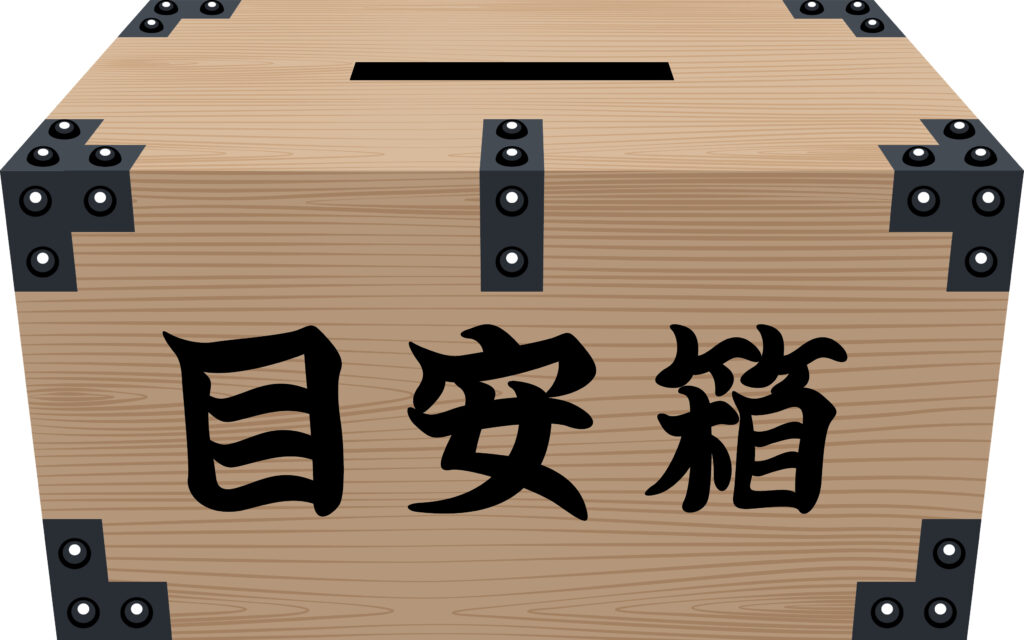

目安箱の設置

徳川吉宗は庶民の意見を取り入れます。

「目安箱の設置」です。

江戸城の評定所に目安箱の設置しました。

目安箱の意見の中から

「小石川養生所」という病院をつくります。

また、「町火消し」が採用されました。

町火消し

江戸時代は火事が多かったです。

火が燃え広がらないように道を整備します。

それだけでは火事対策にならないので、「町火消し」を組織します。

現在は水で消火します。

江戸時代は家を分解して、火が回らないようにしました。

そのため、町火消しは現在の消防のイメージではありません。

とび職のイメージです。

享保の改革の結果

享保の改革の結果、幕府の財政は黒字になります。

年貢を増やし、出ていくお金を減らしたので、成果が出ました。

しかし、問題点もあります。

江戸幕府は米の値段が高いの収入が増えます。

米の値段が下がると幕府の収入が減ります。

徳川吉宗は新田開発を行ったので、米がたくさんとれます。

米が余ってしまい、米の値段が下がってしまう。

徳川吉宗は、商人が「米を買いしめて米不足にさせる」方法で米の値段を上げました。

困るのは庶民です。

米が高くて買えない。

さらに、享保の改革で年貢は増やされています。

結果、打ちこわしが起きました。

米を買いしめた商人を襲う

また、年貢を多くとられることから「百姓一揆」も起きました。

年貢の軽減や不正を働く代官の交替を求める一揆

まとめ

用語確認 一問一答

① 江戸幕府の第8代将軍の名前

② 徳川吉宗が行った政治改革

③ 大名が参勤交代で江戸に住む期間を半年にする代わりに1万石につき100石を幕府へ納めさせる政策

④ 徳川吉宗が定めた裁判の基準となる法律

⑤ 米を買いしめた商人を襲うこと

⑥ 年貢の軽減や不正を働く代官の交替を求めた一揆

用語確認 一問一答 ~答え~

① 徳川吉宗

② 享保の改革

③ 上げ米の制

④ 公事方御定書

⑤ 打ちこわし

⑥ 百姓一揆