皆さん、こんにちは!「社会人先生」です。今日は、江戸時代の「経済」について。

皆さんは、昔の人は自給自足の生活をしていたと思っていませんか?実は江戸時代、日本は世界でも有数の「お金(貨幣)」が回る豊かな国に進化していきました。

今の私たちが「これ、おいしい!」「これ、おしゃれ!」と買っている名産品のルーツは、実はこの時代にあるのです。

江戸時代の産業

1. 「食べるため」から「売るため」へ:商品作物の広がり

これまでの農家は、自分たちが食べる「お米」を作るのが中心でした。しかし江戸時代になると、「売ってお金にするための作物(商品作物)」を作る農家が急増します。

| ジャンル | 主な作物 | 使い道 |

| 服の原料 | 綿(木綿)、麻、蚕(シルク) | 衣服や布製品の材料 |

| 染料(色) | 藍(あい)、紅花(べにばな) | 衣服を染める(青や赤) |

| 燃料・嗜好品 | あぶらな(油)、茶、みかん、砂糖 | 灯明の油や食べ物 |

農家はこれらを売って得たお金で、便利な道具や「肥料」を買うようになりました。

2. 農業を支えた「干鰯(ほしか)」の秘密

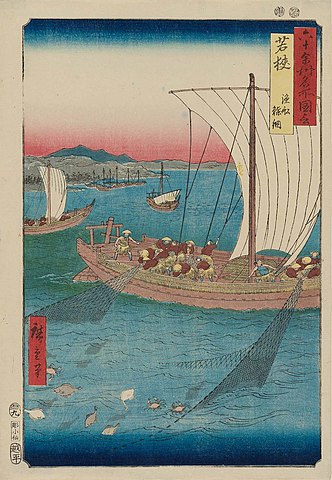

漁業は網を使ったものが発達します。

千葉県九十九里浜では地引き網でいわし漁が行われました。

「おいしい作物を作りたい!」という農家が、こぞって欲しがったのが高品質な肥料です。そこで活躍したのが、千葉県の九十九里浜などで大量に獲れた「いわし」です。

- 九十九里浜で地引き網を使ってイワシを獲る。

- 天日で干して「干鰯(ほしか)」という肥料にする。

- これを貨幣で売買し、全国の畑で使われる。

この強力な肥料のおかげで、日本の農業生産力はグンと上がりました。

紀伊(和歌山)、土佐(高知)では鯨を捕まえる「捕鯨」やかつお漁が行われました。

蝦夷地(北海道)では、アイヌ民族によってにしんやこんぶ漁が行われました。

3. 金・銀・銅!世界有数の鉱山開発

お金を流通させるには、その材料となる金属が必要です。江戸幕府は、重要な鉱山をすべて幕領(直轄領)にして、直接支配しました。

採掘や精錬の技術が向上し、鉱山の採掘量が増えました。

- 佐渡金山(新潟県):金

- 石見銀山(島根県):銀(当時は世界トップクラスの産出量!)

- 別子銅山(愛媛県)、足尾銅山(栃木県):銅

ここで獲れた金属で、慶長小判(金)や、全国で使われる銅銭の 寛永通宝(かんえいつうほう) が作られました。

銅銭の寛永通宝は江戸時代に全国に流通していきます。

4. キーワードまとめ

| 用語 | 内容 |

| 商品作物 | 売って現金を得ることを目的として栽培される作物。 |

| 貨幣経済 | 物々交換ではなく、お金を使って商品を買う経済の仕組み。 |

| 寛永通宝 | 江戸時代を通じて全国で広く使われた銅銭。 |

| 伝統的工芸品 | 西陣織(京都)や南部鉄器(岩手)など、この時代に発達した特産品。 |

5. 基礎用語の確認問題(5問)

【問1】 綿や藍のように、売ることを目的として作られる作物を何といいますか。

【問2】 千葉県の九十九里浜などで盛んに行われ、肥料の原料となった魚は何ですか。

【問3】 江戸時代に全国に流通した、漢字4文字の銅銭の名前は何ですか。

【問4】 世界有数の銀の産出量を誇り、現在は世界遺産にもなっている島根県の銀山は?

【問5】 徳川家康が経済を支配するために、鉱山や重要都市を何という領地にしましたか。

6. 基礎用語の確認問題の答え

- 【問1】 商品作物

- 【問2】 いわし(干鰯)

- 【問3】 寛永通宝

- 【問4】 石見銀山

- 【問5】 幕領(直轄領)

7. 高校入試対応:記述問題

【問題】

江戸時代、農村で商品作物の栽培が盛んになったことで、人々の生活様式はどう変化しましたか。「貨幣」という言葉を使って説明しなさい。

【解答例】

収穫した作物を売って貨幣を得ることで、自分たちで作れない肥料や日用品を、お金を払って買う貨幣経済が農村にも広がった。「お米」が中心だった社会から、いろいろな「特産品」や「お金」が動く社会へ。この時代の産業の発展が、今の私たちの豊かな食生活や文化の土台になっているのですね。

次は、これらのお金や物が集まる場所 「天下の台所・大坂」 と 「将軍のお膝元・江戸」 の賑わいについて見ていきましょう!