江戸時代初期の17世紀

百姓は年貢を納めることが仕事だった

18世紀頃から百姓の生活が変化してきた

それまで、「お米を集める生活」から

「お金を集める生活」に変化した

土地を手放す小作人になる者

土地を買い集めて地主になる者

江戸時代の農村の変化とは

わかりやすく、簡単に解説していきます。

江戸時代の農村の変化

① 農具・肥料の発展

江戸時代に入り石高(お米のとれる量)が多くなった

理由は「農具の進歩」と「効果の高い肥料」である。

農具の進歩

・備中ぐわ 深く耕せる

・千歯こぎ すばやく脱穀できる

・唐箕 不純物を取り除ける

効果の高い肥料

・干鰯 干した鰯をくだいた肥料

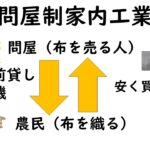

② 農村の貨幣経済

農具の進歩、効果の高い肥料を買わなければいけません。

お米では買えません。

貨幣(お金)が必要になってきます。

農村にも「貨幣経済」が浸透してきます。

お米や野菜を作り自分たちで消費をする自給自足から

お米や野菜だけでなく、商品作物を作り貨幣を得る「貨幣経済」へと移っていきます。

③ 農村で貧富差の拡大

貨幣経済が農村に浸透します。

商品作物を栽培できる環境にある者

多くの土地を持っていた者

これらは、貨幣経済の導入にスムーズに進めます。

商品作物を栽培できる場合、貨幣(お金)を稼ぐことができます。

多くの土地を持っていた者は、生活に余裕があり、自分たちでご飯を食べることができます。

一方、土地が小さい者は、自分のお米の収入だけでは食べていけません。

借金をします。

貧しい者は貧しくなる仕組みです。

借金が返せなくなると、土地を手放します。

土地を手放した者は小作人になります。

生活が厳しくなり土地を手放した者

小作人となるか、都市に出稼ぎに行きました。

都市に行ったとしても、仕事があるかは分かりません。

一方、お金を貸していた者は土地を買い集めていきます。

土地を買い集めた者は地主になります。

手放した土地を買い集めた者

まとめ

用語確認 一問一答

① 貨幣(お金)で物が売買される経済

② 農村で土地を手放した者

③ 農村で土地を買い集めた者

用語確認 一問一答 ~答え~

① 貨幣経済

② 小作人

③ 地主